年齢とともに気になるフェイスラインのたるみ。その解消法として注目されているのが「糸リフト」です。

メスを使わずにたるみを引き上げられる手軽さから人気を集めていますが、一方で「将来、逆にたるみやすくなるのでは?」「糸が吸収された後はどうなるの?」という疑問や不安の声もあります。

この記事では、糸リフトによって将来的なたるみが起こる可能性や、そのリスクを抑えるための方法について、医師の視点から詳しく解説します。

1. 糸リフトは将来たるむの?

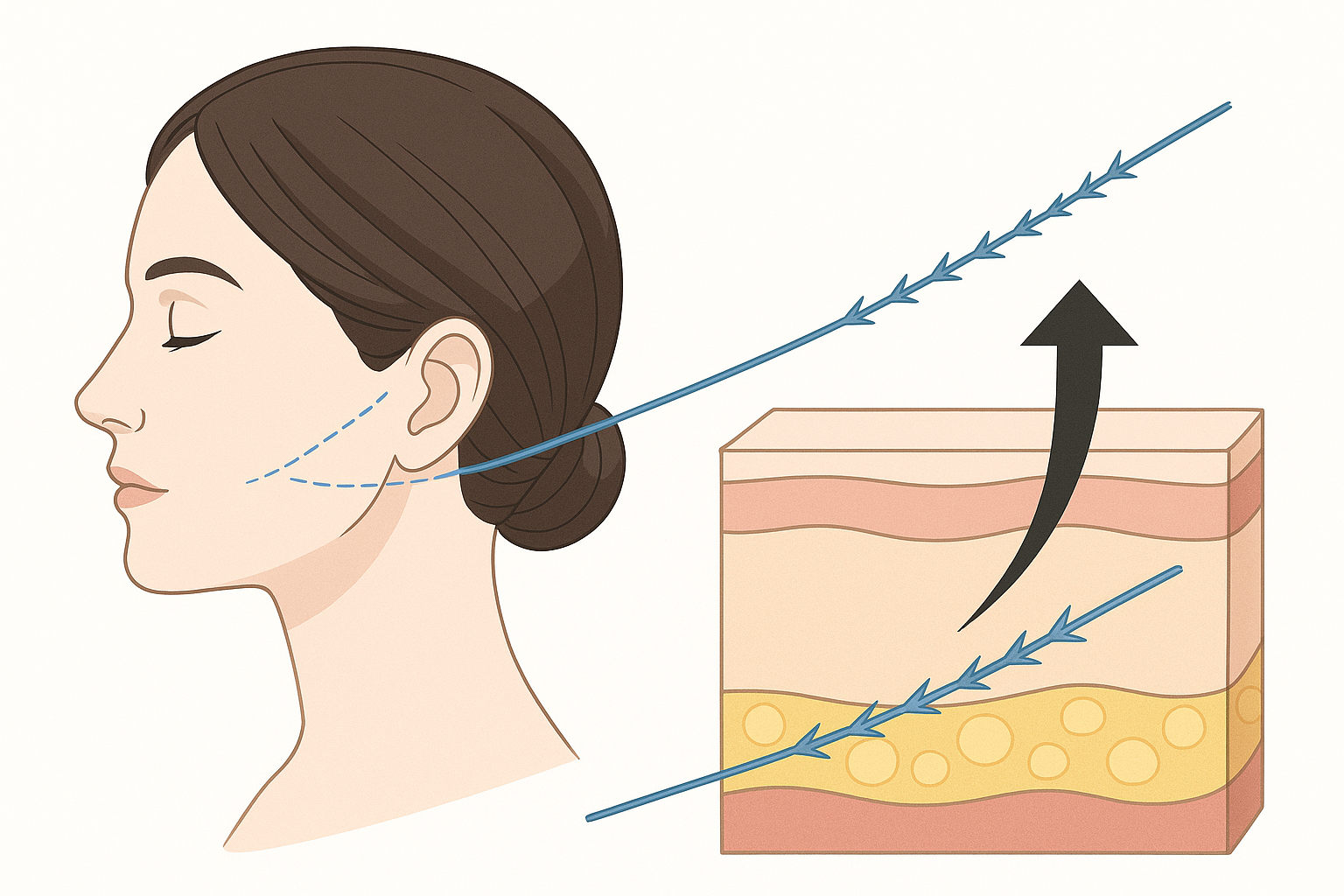

糸リフトは、フェイスラインや頬のたるみを糸で物理的に引き上げ、コラーゲンの生成を促すことで肌のハリや弾力を取り戻す施術です。即効性とダウンタイムの短さが魅力で、多くの方が「切らずに若返る」方法として選んでいます。

しかし一部では、「糸リフトをすると将来的にたるみやすくなる」といった懸念が広がっており、それが施術を検討する方にとっての心理的なハードルになっているのも事実です。

実際のところ、糸リフトを受けたからといって必ずたるみやすくなるわけではありません。ただし、施術の設計や術後のケアによっては、そうした印象を抱くケースもあります。

以下では、なぜそのような声があるのかを、医学的な観点から解き明かしていきます。

2. 糸リフトで将来たるみやすくなるとされる理由

コラーゲン生成が一定で止まり、ハリが戻るとは限らない

糸リフトの大きな効果の一つは「創傷治癒によるコラーゲン生成」です。体内に挿入された糸の刺激により、周囲の組織が活性化し、コラーゲンやエラスチンといった肌のハリを支える成分が増えます。

ただしこのコラーゲン生成には個人差があり、年齢や肌質によって反応の強さも異なります。一定期間でコラーゲン生成がピークを迎えた後、それが持続しないまま加齢が進行すると、肌のハリは再び低下していきます。

その結果、糸のリフト効果が薄れたときに、元のたるみよりも目立ってしまうと感じることがあるのです。

糸が吸収された後、皮膚が余ってしまうケース

糸リフトに使用される糸の多くは、一定期間で体内に吸収される素材(PLLA、PCL、PDOなど)で作られています。

糸が吸収されると物理的なリフト力は徐々に消失し、そのときに皮膚の弾力や筋肉の支えが十分でないと、皮膚が余ったような印象になることがあります。

特に無理な引き上げや過剰な本数で施術された場合、吸収後の皮膚の戻りが均一でなく、逆にたるみやすくなったように見えるケースも否定できません。

加齢とともにリフト力が弱まり、たるみ戻りと感じやすくなる

糸リフトは一時的にフェイスラインを引き上げる施術ですが、加齢による脂肪の萎縮や筋力低下、骨格の変化などは止められません。こうした加齢変化の影響で、せっかく得られたリフトアップ効果も、数年後には徐々に後戻りしていきます。

この「たるみ戻り」は、糸リフトを受けたから起きたというよりも、加齢による自然な変化であることが多いものの、以前の状態とのギャップから“悪化した”と感じてしまう方もいます。

過度な引き上げ・本数による皮膚ストレスの可能性

糸リフトは「何本入れるか」「どの位置から引き上げるか」が非常に重要です。過度に多くの糸を挿入したり、強く引き上げすぎると、皮膚や支持組織へのストレスが蓄積し、炎症・硬化・しこりの原因となる可能性があります。

その結果、肌の柔軟性が失われたり、皮膚が引きつれたりして、将来的にたるみやすくなる下地を作ってしまうリスクも考えられます。

関連記事:糸リフトは何本がベスト?目的別の必要本数や費用も解説

3. 将来たるみやすくなるリスクが高い人の特徴

皮下脂肪が多く厚みのある肌質の方

皮膚の下に脂肪が多く、柔らかいタイプの方は糸での引き上げが難しく、糸が脂肪層に沈み込んでしまうことがあります。そのため、リフト効果が出にくかったり、糸が吸収された後に再びボリュームが下がってきたりする可能性が高まります。

このタイプの方には、糸だけでなく脂肪溶解注射やHIFUとの組み合わせ治療が望ましい場合もあります。

すでにたるみが強く、糸だけでは支えきれない場合

重度のたるみがある場合、糸リフトだけで満足のいく効果を得るのは難しくなります。無理に糸だけで持ち上げようとすると、引きつれや左右差が出るだけでなく、糸が支えきれずに早期に効果が消失する恐れもあります。

このようなケースでは、たるみの原因や程度に応じた他施術(ハイフ、ヒアルロン酸、外科的フェイスリフトなど)との併用が重要です。

若年層で繰り返し施術を受けている方

20代~30代で糸リフトを繰り返すと、皮膚への慢性的な刺激や炎症が蓄積しやすくなります。コラーゲン生成の反応が早いため若い肌でも一時的な効果は高いですが、頻繁な施術はかえって皮膚の柔軟性を損ねるリスクもあります。

特に根本的なたるみではなく、軽度なもたつきやフェイスラインの変化が気になって受けている場合には、慎重な設計が求められます。

骨格的に下顔面が短く、糸の土台が不安定な人

もともと顎や下顔面が短い骨格の方は、糸をしっかり固定する土台が乏しい傾向があります。そのため、糸が十分に機能せず、たるみ改善効果が薄かったり、将来的にたるみ戻りを早く感じる可能性があります。

こういった方には、骨格補正のために顎へのヒアルロン酸注入や咬筋ボトックスなども併用し、土台からのアプローチが効果的です。

4. 糸リフトで将来たるむのを防ぐための対策

将来的なたるみリスクを最小限に抑えるためには、単に「糸リフトを受ける」だけでなく、施術の設計・医師選び・アフターケアなど多角的な視点が欠かせません。

適切な本数と配置で施術する

糸リフトの効果は、本数が多いほど高まるわけではありません。むしろ過剰な本数は肌への負担を増やし、硬化や癒着、違和感など将来的なトラブルを招く可能性があります。

顔の骨格や皮膚の厚み、たるみの出方には個人差があるため、本数は必要最小限で効果的に配置することが理想です。

たとえば、頬のリフトアップは片側3〜5本が目安ですが、小顔の方に同じ本数を入れると不自然な張りや引きつれを起こすことがあります。糸を密集させると組織同士が摩擦・癒着し、違和感や硬さが長引くこともあります。

適切な本数と方向・角度で挿入することで、自然な表情を保ちながらたるみを支える仕上がりが可能であり、この“設計力”こそが医師の経験による大きな差となります。

無理な引き上げを避ける設計ができる医師を選ぶ

糸リフトで大きな変化を求める方は多いですが、過度な引き上げは表情筋との調和を崩し、笑顔や会話時に不自然さを生む原因になります。皮膚が常に緊張すると血流が悪化し、硬化や柔軟性低下を招き、将来的にその部分だけ老化が早まることもあります。

特に、希望に合わせすぎて強く引き上げる設計では、顔全体のバランスが崩れやすく、不自然さが際立ちます。側頭部や耳前部などのリフト力の土台をどう使い、どの層に糸を通すかといった構造理解が重要です。糸の方向と皮膚の動きがずれると、笑顔で突っ張りや違和感のあるシワが出ることもあります。

表情のクセや左右差まで見極め、無理のないリフトラインを設計できる医師ほど、術後の自然さと持続性に優れます。糸リフトは、美容施術でありながら精密な形成治療であり、長期的な満足と肌の健康には、デザイン力・診断力・技術力を兼ね備えた医師の選択が欠かせません。

糸の種類・素材を理解し、過剰施術を避ける

現在主流となっている糸の素材には、PDO・PLLA・PCLなどがあり、それぞれ吸収スピードや刺激性、リフト力に違いがあります。たとえば、PLLAは持続期間が長い反面、刺激も強いため、使用頻度や本数には注意が必要です。

ご自身の肌質や目的に合った糸を選び、医師と十分に相談したうえで施術内容を決定することが、将来的なたるみや後悔の予防につながります。

関連記事:ヴィーナスリフトのPCL素材とは|他の糸リフトと何が違う?

施術後のスキンケアと紫外線対策を継続する

糸リフト後の肌は一時的に敏感になっており、紫外線や摩擦などの外的刺激には非常に弱い状態です。コラーゲン生成を促進し、効果を長持ちさせるためには、保湿やUVケア、抗酸化ケアなどの日々のスキンケアを継続的に行うことが不可欠です。

また、施術から時間が経過しても「たるみ予防」は続ける必要があります。

生活習慣やスキンケアを見直し、肌の老化を緩やかにする工夫を積み重ねていくことで、糸リフトの効果を最大限に活かすことができます。

5. 後悔しないために知っておきたいポイント

糸リフトを「老化予防」や「若返り治療」として有効に活用するためには、事前に知っておくべきポイントがあります。情報不足や誤解が後悔の原因になるケースもあるため、慎重な判断が求められます。

糸リフト=将来たるむとは限らないが、正しい設計と管理が重要

糸リフトを受けた全ての人が将来的にたるむというわけではありません。むしろ、正しく設計された糸リフトは「たるみ予防」や「進行の遅延」にもつながります。

問題は、施術設計の不備や術後のケア不足によって、肌に負担が蓄積されることです。

単に「若返る」ための施術ではなく、長期的な肌管理の一環として捉え、医師との信頼関係の中で継続的にメンテナンスしていく意識が大切です。

不安がある場合は複数のクリニックで相談を

糸リフトは、クリニックごとに使用する糸の種類や本数、価格設定、カウンセリングのスタンスが異なります。

「本当に自分に必要なのか」「他の選択肢はないのか」といった疑問がある場合は、複数のクリニックでカウンセリングを受けることをおすすめします。

医師によっては、他の施術との併用や、糸リフト以外の治療を勧めてくれる場合もあります。一つの意見に縛られず、複数の視点から自分に合った選択肢を見つけましょう。

自分の肌質・ライフスタイルに合った選択を意識しよう

皮膚の厚みやたるみの進行度、加齢スピード、普段の表情のクセ、体質などによって、糸リフトの適応や効果の出方は大きく異なります。また、スキンケアの意識や紫外線を浴びる頻度、ストレス状態などのライフスタイル要素も、たるみの進行に影響を与えます。

そのため、単に「見た目を変えたい」という気持ちだけで決断するのではなく、ご自身の肌質や生活スタイルも考慮したうえで施術の是非を検討しましょう。

必要であれば、パーソナライズされた美容医療プランを立ててくれる医師に相談すると安心です。

6. まとめ

糸リフトはたるみを引き上げる即効性の高い美容医療であり、正しく活用すれば非常に満足度の高い治療法です。しかし、その効果や将来的な影響は、施術の設計や術後ケア、肌質、加齢などさまざまな要因に左右されます。

「糸リフト=将来たるむ」と一概には言えませんが、たるみやすくなるリスクを避けるには、医師の技術力・審美眼・素材選び・術後のサポート体制といった総合的な視点で施術を選ぶことが重要です。

さらに、自分自身の生活習慣や肌の特徴を見つめ直し、美容医療と日常のケアのバランスをとることで、理想的なエイジングケアが可能になります。

これから糸リフトを検討する方は、焦らず正しい知識を得たうえで、自分に最適な選択をしていきましょう。

糸リフトのご相談はMiSA CLINIC六本木本院で!カウンセリングのご予約はこちらから